|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'abbazia di Nonantola

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La chiesa dell'abbazia di Nonantola risale al secondo decennio del XII: una data di riferimento per la sua costruzione è il terremoto del 1117 che distrusse molti edifici sacri della pianura padana. Si tratta di un edificio a tre navate, in laterizio, la cui facciata a doppio saliente è suddivisa in tre sezioni da alte semicolonne: in ogni sezione lesene, archi ciechi e sequenze di archetti pensili animano la superficie. Si deve comunque rilevare come tutto il paramento murario sia il risultato dei restauri di inizio '900.

|

|

|

|

|

|

|

Una piccola bifora è l'unica apertura della facciata oltre al portale. La sua colonnina con il capitello costituiscono uno dei pochi elementi architettonici in pietra che contrastano con il rosso del laterizio.

|

|

|

|

|

|

|

|

Il portale ha la struttura dei portali del duomo di Modena e possono essere attribuiti alle stesse mestranze.

Di fronte ad esso, un protiro su leoni stilofori.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Questo portale presenta anche delle differenze rispetto a Modena: l'architrave non è istoriata mentre la lunetta presenta un rilievo raffigurante Cristo giudice tra due angeli ed i simboli degli Evangelisti.

Si nota comunque subito che la lunetta è costituita di rilievi di altra provenienza assemblati in epoca posteriore alla costruzione del portale.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Lo stile di queste sculture rimanda senza dubbio a quello delle botteghe wiligelmiche di Modena.

|

|

|

L'archivolto è costituito di una ghiera decorata a racemi abitati da animali e da un toro decorato sulla superficie con il motivo delle asce bipenni

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La fattura del fregio è di qualità inferiore rispetto a quelli di Modena.

|

|

|

|

|

|

Molto più interessanti i rilievi della parte frontale dei piedritti. Due sequenze di formelle narrano, dal basso verso l'alto, le storie dell'infanzia di Gesù a destra e le storie dell'abbazia di Nonantola a sinistra.

|

|

|

|

|

|

|

Da entrambe le parti la sequenza è "sorretta" da un telamone.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La sequenza di destra inizia con l'Annunciazione; la didascalia precisa "GABRIEL MARIA".

|

|

|

Tutte le formelle sono delimitate in alto da archetti su mensoline; una piccola torretta riempie lo spazio lasciato libero al centro.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La sequenza prosegue con la Visitazione ("MARIA HELISABET") e...

...con la Natività dove in una scena a due livelli sono raffigurati Maria su un letto ed un'ancella che sta lavando il neonato ("XPC LAVATUR").

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Segue la scena del presepio ("PRAESEPIUM") e quella dell'annuncio ai pastori, divisa in due.

Una formella più piccola stipata di pecore e...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

...l'annuncio ai "PASTORES": al di sotto di un unico arco, un angelo si rivolge a due pastori inginocchiati ai lati di un arbusto. Bella è l'ala dell'angelo che segue la curvatura dell'arco.

|

|

|

|

|

|

|

|

Nella scena dell'Epifania i tre Magi si avvicinano a Maria che, seduta su uno sgabello, tiene sulle ginocchia Gesù ("MAGIADXPM"). La necessità di concentrare molte figure in poco spazio ha richiesto allo scultore un certo sforzo compositivo che ha fatto si che i Magi venissero raffigurati su diversi piani prospettici. Si noti la stella che sostituisce la mensola centrale.

|

|

|

|

|

|

|

|

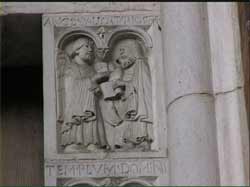

Molto elaborata è anche la scena della Presentazione ("TEMPLUM DOMINI", "MARIA IOSEPH SIMEON").

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

L'ultima scena ("ANGLS ALLOQTUR IOSE") raffigura l'invito dell'angelo a Giuseppe a fuggire in Egitto.

|

|

|

|

|

|

Sullo stipite di sinistra sono raffigurate scene della storia dell'abbazia. In alcune di queste mancano le didascalie e pertanto il significato non è sempre certo.

Nella prima due figure maschili sono raffigurate nell'atto di parlare: può essere la scena in cui il duca del Friuli Anselmo, cognato dl re longobardo Astolfo, cede il ducato a Pietro di Munichi per ritirarsi a vita monastica (intorno al 749).

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Nella seconda un personaggio coronato (forse re Astolfo) è raffigurato mentre consegna ad un altro (Anselmo) un oggetto rotondo, forse la zolla di terra che simbolicamente rappresenta il possesso del luogo dove sorgerà l'abbazia.

|

|

|

|

|

|

|

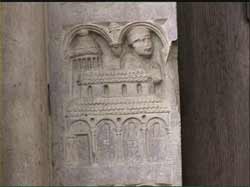

Segue la consacrazione dell'abbazia: al di sopra di una bella raffigurazione dell'edificio la figura di Anselmo in abito monastico.

|

|

|

|

|

|

La quarta scena raffigura Anselmo ed Astolfo che, inginocchiati di fronte al papa, pregano per la consegna del corpo di San Silvestro.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Una formella ridotta raggigura la traslazione del corpo di San Silvetro che...

viene successivamente deposto nella chiesa ("CORPUS S. SILV").

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Segue la morte di papa Adriano III a San Cesario sul Panaro ("TRANSITUS S. ADR")...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

...il trasporto del corpo a Nonantola su una lettiga ("S. ADRIANI DEFERTUR") e...

...la sua tumulazione ("S. ADRIAN SEPELITUR").

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

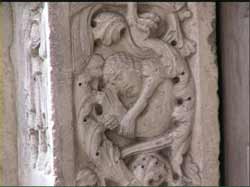

L'ultima scena in alto è fuori tema in quanto raffigura la lotta di Sansone con il leone con la didascalia "ET DE FORTE DULCEDO, DE COMEDENTE CIBUS"), parafrasi dell'indovinello posto da Sansone ai Filistei dopo aver trovato del miele nel corpo del leone.

|

|

|

|

|

|

|

|

Prodotto tipico delle botteghe padane dell'inizio del XII secolo, il fregio è degno di nota per la differenziazione degli atteggiamenti, la caratterizzazione dei personaggi attraverso il vestiario,...

|

|

|

|

|

|

|

|

... e per l'abilità nel disegnare scene complesse in spazi ridotti sfruttando diversi piani di profondità.

|

|

|

|

|

|

|

|

Molto belli sono anche i fregi nella parte interna degli stipiti, raffiguranti il consueto tralcio abitato di esseri umani...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

...animali reali...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

...e fantastici, quali grifoni...

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

... e arpie.

|

|

|

Tutte le creature lottano nella selva simbolo della dimensione terrena per accedere al premio reso possibile dal messaggio di redenzione di Cristo.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Il protiro è sorretto da due colonne con capitelli fogliati...

|

|

|

|

|

|

...sostenuti da due leoni stilofori.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La zona absidale

|

|

|

|

|

Il profilo absidale riprende quello a due salienti della facciata.

Una grande abside centrale è affiancata da due absidiole molto più piccole.

|

|

|

|

|

|

|

|

Degne di nota sono le soluzioni decorative dei cilindri absidali.

Quello dell'abside principale è suddiviso da semicolonne in cinque sezioni di ampiezza decrescente sottese da archi ciechi; la sequenza di archetti sottogronda è duplicata da un'atra sequenza all'altezza dei capitelli delle lesene.

|

|

|

|

|

|

|

|

I cilindri delle absidi laterali non hanno il coronamento di archetti ciechi sottogronda mentre al di sotto di quelli alla base degli archi ciechi si trovano delle aperture che ricordano le caditoie degli edifici fortificati.

Ne risulta in questo modo amplificato l'effetto di fortezza del prospetto posteriore della chiesa, effetto sicuramente voluto da parte dell'architetto e dei suoi committenti.

|

|

|

Ritorno alla pagina precedente |

|

|

Prosecuzione della visita |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|